随着新加坡公布《2025年总体规划草案》,整个地区都在密切关注。未来10至15年,新加坡将在10多个区域规划超过8万套新的公共及私营住宅,这座紧凑的城市国家再次在东南亚城市创新与可持续发展方面树立标杆。这不仅仅是岛屿住房容量的扩张,更是对设计责任与未来规划的再确认。对于像墨睿这样在东盟及中国开展项目的建筑师和规划师而言,我们认为新加坡的策略为快速城市化背景下的新建和既有区域,在平衡城市密度、环境保护与社会责任方面提供了可复制的经验。

土地再利用,价值再定义

总体规划中的一大亮点策略是棕地开发——对低效、已开发土地进行再利用。这是降低隐含碳排放、优化现有基础设施的关键举措,也为面临土地紧张和快速增长的亚洲其他城市提供了可扩展的示范模式。类似于建筑中的适应性再利用,这一策略尊重材料历史与城市延续性,表明可持续增长并非清零式开发,而是对现有空间进行深思熟虑的再整合,从而增强城市生态系统。这对东盟城市如曼谷和河内尤为相关,这些城市中心地段的土地曾用于工业或军事用途,具有潜在再生开发价值,而无需扩展城市占地面积。

巴耶利巴转折:高度与城市身份的平衡

随着巴耶利巴空军基地的迁移,长期的高度限制被解除,为新加坡中心区域的城市集约化提供了罕见机遇。然而,裕廊东的经验提醒所有建筑师和城市规划师,过度集约化可能带来副作用。在高层建筑围绕裕廊东地铁站建成之前,该区域从地铁站望向周边地标,如IMM奥特莱斯商场,一片开阔绿地中视线通透。人们可以轻松行走并在这一以人为尺度的广阔环境中辨识方向。如今,如果没有大量指示标识,穿行于密集建筑与连通步道之间会变得迷失方向。虽然紧凑的城市肌理高效“拼接”,却削弱了空间可识别性和视觉缓解。请看以下图片,尝试找到IMM!

(图为裕廊门户区高层建筑建设前的景观,图片来源)Reddit)

(图为裕廊门户区高层建筑及商场的聚集,使得导航不再直观,空间可识别性受影响,图片来源:Google Maps)

这一现象并非新加坡独有,也反映了雅加达和马尼拉等城市面临的挑战:过度集约化可能无意间抹去城市记忆和宜居性。合理的城市密度不应以牺牲城市认知为代价。基于认知地图学原理,规划师应优先考虑清晰的路径、视觉地标以及多样化建筑类型,以保持城市的心理可读性。梯度建筑高度、视线走廊和直观的交通流线不仅是美学选择,更是确保复杂环境中舒适性与方向感的关键。

有温度的住宅:从单元到社区

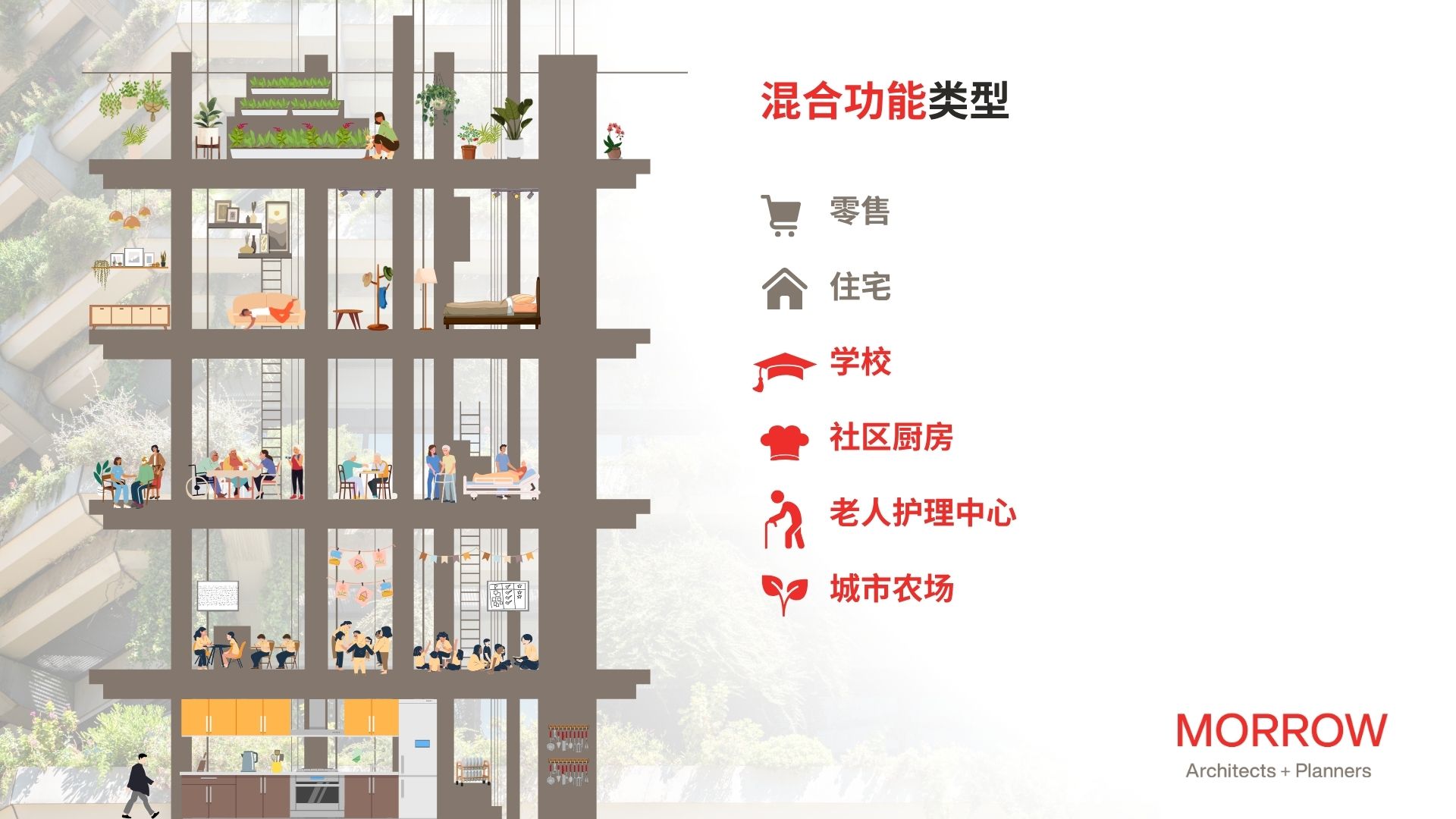

新加坡的策略在于将住宅与公园、交通网络及社区设施融合。成熟组屋将通过新增绿地连廊进行提升,新兴组屋则从规划之初便设计为多功能混合型社区,形成宜居空间与活跃社交节点兼具的和谐城市生态系统。公共住房设计的这一演变反映了对垂直化的重新思考——不仅是空间解决方案,更是社会方案。混合功能类型不再仅限于零售与住宅的共置,还包括学校、社区厨房、老人护理中心乃至城市农场。这些“社交层”在垂直环境中形成水平共享空间,促进社交互动、减少通勤压力,并增强多代共融。

(图为社交层在垂直环境中形成水平共享空间,促进互动、缓解通勤压力并鼓励多代共融)

通过这种方式,新加坡为区域城市树立了标杆——展示了如何在高密度下维持高生活质量。从马尼拉高层巴朗盖社区到胡志明市的垂直社区,从建造单元向建造社区的转变正在成为既是愿景也是必需。

以尊严设计:密度也是公平问题

高密度城市必须同样是公平的城市。密度常被视为空间限制的技术性解决方案,但其与社会公平密切相关。集约化的受益者是谁?设施、绿地及交通网络是否均衡分布,还是集中于高端区域?新加坡在每个组屋区整合社区设施与绿地连廊的做法,为包容性发展设定了高标准。然而在东盟许多城市,仍需确保集约化不会通过搬迁或设计忽视而边缘化低收入或老龄人口。

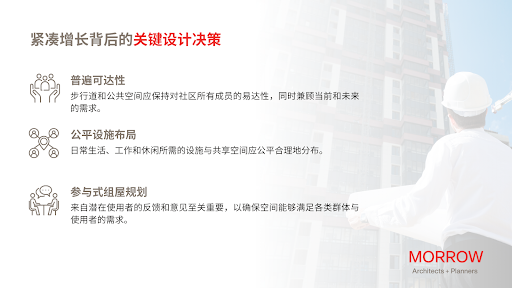

共享紧凑增长的收益:关键设计决策

规划师需超越单纯的建筑面积与土地价值。真正可持续的城市在规划基因中体现关怀,而不仅仅是容量。关注普遍可达性、公平设施布局及社区参与的组屋规划,是确保紧凑增长收益广泛共享的关键。

(图为普遍可达性、公平设施布局及参与式规划等设计决策,是确保紧凑增长收益共享的关键)

迈向区域化的城市精神

《2025年总体规划草案》不仅回应本地需求,也体现区域城市发展愿景。通过强调低效用地再利用、综合居住及以人为尺度的集约化,它为快速转型城市提供了自上而下的设计指引。在墨睿,我们倡导既能在本地产生共鸣、又能在区域激发灵感的建筑与规划实践。我们希望,作为充满热忱的城市领导者和规划师,我们不仅建得更多,也建得更好;不仅建得更高,也建得更智慧。